Gioia Tauro

Gioia Tauro (IPA: ˈdʒɔja ˈtauro, Gioja fino al 1863) è un comune italiano di 19 251 abitanti[3] della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria. Corrisponde all'antica Metauros, città della Magna Grecia.

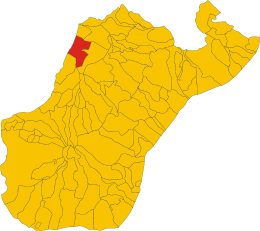

| Gioia Tauro comune | |

|---|---|

| |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Regione | |

| Città metropolitana | |

| Amministrazione | |

| Sindaco | Aldo Alessio (lista civica) dall'11-6-2019 |

| Territorio | |

| Coordinate | 38°26′N 15°54′E / 38.433333°N 15.9°E |

| Altitudine | 29 m s.l.m. |

| Superficie | 39,87 km² |

| Abitanti | 19 251[3] (30-11-2023) |

| Densità | 482,84 ab./km² |

| Frazioni | Eranova[1], Piano delle Fosse[2] |

| Comuni confinanti | Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara |

| Altre informazioni | |

| Cod. postale | 89013 |

| Prefisso | 0966 |

| Fuso orario | UTC+1 |

| Codice ISTAT | 080038 |

| Cod. catastale | E041 |

| Targa | RC |

| Cl. sismica | zona 1 (sismicità alta)[4] |

| Cl. climatica | zona C, 1 010 GG[5] |

| Nome abitanti | Gioiesi/Gioitani |

| Patrono | sant'Ippolito martire |

| Giorno festivo | 13 agosto |

| Cartografia | |

| |

| Sito istituzionale | |

Centro agricolo, commerciale e industriale della provincia, ed è considerato uno dei maggiori poli industriali della zona[6]. Si affaccia sul Mar Tirreno (presso la foce del Petrace), dà il nome al golfo (da capo Vaticano a punta Pezzo) e alla piana omonima[7].

Geografia fisica modifica

Territorio modifica

««[....] Ed ecco Gioia tra due brevi fiumi che dalla spiaggia bianca e rilucente si spande col suo mare d'oliveti verso l'interno della vasta Piana[....]»»

La costa gioiese, che si estende per circa 7,76 km, è bagnata dal mar Tirreno. La costa comprende un tratto di spiaggia balneabile di circa 2,34 km, composta da sabbia fine e ghiaino, soprattutto verso la riva e con qualche emergenza di scoglio.

L'arenile è bagnato da un mare cangiante dall’azzurro al blu, cristallino e limpido, con fondali non troppo profondi.

Gioia Tauro è delimitata da due fiumi Metramo (o Mesima) a nord e Petrace, l'antico Métauros, a sud, e dalle rupi del Sant'Elia e del Monte Poro; quest'ultimo separa la Piana di Gioia Tauro da quella di Sant'Eufemia. Alle sue spalle la località è abbracciata dai declivi dell'Aspromonte, dove una serie di valli consente l'attraversamento del massiccio sino a raggiungere la Locride[8]

Il fiume Petrace discende dal fianco settentrionale dell'Aspromonte, misura 27 km con un bacino di 461,3 km². Questo fiume viene citato anche nella mitologia greca, con il mito di Oreste.[9]

La città è attraversata anche dal fiume Budello, formato da tre ruscelli: Pèlissa, Lavina, Drosi (ora detto Canciano). Questi confluiscono sotto la scarpata nord-ovest di Rizziconi e danno origine al fiume Budello che scorre lungo la contrada " Valle Amena" di Gioia Tauro e sfocia accanto alla diga foranea sud del Porto della città.[10]

Gioia Tauro è nota per la sua eccezionale fertilità[11], divenendo la zona più fertile della regione, ottenuta grazie alle bonifiche svoltesi nei secoli XIX e XX[12]. In passato, questa importante risorsa fu momentaneamente trascurata per favorire un ambizioso progetto di costruzione di un grande polo siderurgico, il quale, tuttavia, non venne mai realizzato. Unico segno rimasto di tale progetto è un vasto bacino portuale, il quale, dopo anni di inattività, controversie e critiche, ha iniziato a mostrare segni di ripresa. Di questo progetto mai concluso, resta il grande bacino portuale, che dopo anni di assoluta inattività è finalmente divenuto uno dei porti commerciali più importanti del Mediterraneo.[11]

Clima modifica

| Gioia Tauro[13] | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||

| T. max. media (°C) | 14,2 | 14,6 | 16,0 | 18,6 | 22,5 | 26,9 | 29,6 | 30,1 | 27,5 | 23,2 | 19,2 | 15,7 | 14,8 | 19,0 | 28,9 | 23,3 | 21,5 |

| T. min. media (°C) | 8,4 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 14,6 | 18,5 | 21,2 | 21,7 | 19,6 | 16,0 | 12,9 | 9,9 | 8,9 | 11,7 | 20,5 | 16,2 | 14,3 |

| Precipitazioni (mm) | 118 | 93 | 85 | 58 | 35 | 14 | 16 | 22 | 56 | 110 | 108 | 127 | 338 | 178 | 52 | 274 | 842 |

Il clima della regione è di tipo mediterraneo con influenze subtropicali[14]. La temperatura media annua si aggira intorno ai +18°C. Il record di temperatura massima, pari a +44°C, è stato registrato il 12 luglio 1990, mentre la temperatura minima, pari a +1°C, fu raggiunta il 27 dicembre 1961.[14]

Origini del nome modifica

Il nome Gioia ha origini medievali e nei secoli ha subito molte variazioni, infatti ritroviamo in vari documenti il nome Zoa, Joha, Geolia, Gioja.[15]

Invece, la seconda parte del nome della città, Tauro, deriva dall'antica colonia magno-greca Metauros.[15]

Gioja o Geolia comincia a comparire in carte angioine del sec. XIII. Nell'800 il nome ufficiale era "Gioja". Ma l'anno che venne proclamato il Regno D'Italia, a Gioja fu aggiunto Tauro[16], in ricordo dell'antica colonia greca Metauros da cui ha tratto le origini[15]. Il 26 marzo 1863 Gioja Tauro, con decreto governativo proposto dal sindaco Luigi Baldari, divenne ufficialmente Gioia Tauro[15].

Storia modifica

Età antica modifica

Gioia Tauro ha origine dalla magno-greca Metauros, sorta intorno al VII secolo sull'altopiano coincidente con l'attuale centro cittadino, la cui esistenza è stata confermata in numerose campagne di scavi. I reperti archeologici rinvenuti sono custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Museo Metauros[17] cittadino e presso il Metropolitan Museum di New York qui giunti, probabilmente, a causa della dispersione nel mercato antiquario americano sul finire dell'Ottocento con l'arrivo di un'ondata imponente di migranti da ogni parte della Calabria.

La città vantava una vivace produzione artigianale di ceramiche, bronzi, anfore attiche e corinzie e si distingueva anche per una fervida attività culturale: nel 630 a.C. vi nacque uno dei più grandi lirici greci, Tisia (detto Stesicoro).

Nel 445 a.C. viene invasa dai Bruzi ed essendo posta al confine tra la Repubbliche di Locri e Reggio è continuamente devastata. Intorno al III secolo a.C. si notano contatti con Roma. Nei cantieri navali di Metauros, come in quelli di Ipponio (Vibo Valentia) e Rhegium (Reggio Calabria), si approntano le navi che serviranno nelle guerre puniche ai Romani. Questi, nel 201 a.C., si insediano sul territorio e, oltre a mutare il nome in Metauria, provvedono nel 130 a.C. a fare passare da qui la via Popilia (pressoché l'attuale tracciato dell'autostrada A3) e a realizzare nuovi impianti urbani con sistema ortogonale. Con il passare dei secoli, però, la città diviene una semplice stazione navale identificata con il nome del vicino fiume Metauros (oggi Petrace) e così viene ricordata durante il regno di Tiberio (14-37 d.C.).

Nel 69 d.C. pare rianimarsi fino a quando due ondate di pestilenza, nel 166 e nel 189, non ne provocano il quasi totale spopolamento.

Età medievale modifica

Nel 568, è preda dei Longobardi che la devastano e costringono i pochi abitanti a riparare nella Piana, ove rimangono fino al Mille. I superstiti, nell'883, subiscono anche le prime scorrerie dei pirati.

La città riappare, con la denominazione di Johe, nel 1271 in un registro di Carlo I d'Angiò. Per l'importanza strategica lungo la costa ospita, il 30 marzo 1283, il primo parlamento della storia ove il pontefice Onorio IV, con dignitari, ecclesiastici, feudatari e rappresentanti della Piana discutono e approvano dei “capitula” per fermare l'imminente invasione degli aragonesi che, attestatisi a Johe nel giugno 1284, vengono colpiti invece dalla malaria.

Nel 1305 è possedimento di Ruggiero di Lauria e segue le vicende del casale di Terranova ma, non molto tempo dopo, passa a Nicolò Joinville. La moglie di questi, Margherita di Laurìa, la dona in eredità al proprio nipote Roberto Sanseverino nel 1341 e successivamente ereditata dai figli di questi, Ruggiero e Roberto, e poi da Enrico Sanseverino, detto il Ribelle, conte di Terranova e signore di Gioja che verrà ucciso nel 1422 dal re Ladislao.

Intorno al 1425 le famiglie Borgese e Caracciolo ne sono feudatarie e sono tra i dignitari che prendono parte alla “Congiura dei baroni”. Quando, nel 1444, Antonio Centelles riconquista la Calabria per il re Alfonso I, i capitani Grimaldi e Baldassino incendiano la città.

Età moderna modifica

Nel 1479 viene acquistata per 80.000 ducati dal barone Aniello Arcomone e ha una notevole parte nel successivo periodo delle guerre fra gli spagnoli e i francesi per il predominio sul regno di Napoli. Il 21 aprile 1503, infatti, la battaglia di Gioja (passata alla storia come la terza “battaglia di Seminara”) determinerà la vittoria di Ferdinando il Cattolico sul francese monsignor d'Aubigny.

Nel 1535, ancora un 21 aprile, si registra un'invasione di pirati che si scontrano con gli 80 soldati della locale guarnigione costiera del capitano Francesco Ruiz che erano riusciti ad avvistarli. Il viceré don Pedro de Toledo, quindi, dispone la costruzione (nel 1565) di nove torri di guardia lungo tutto il golfo dove, in ognuna di esse, vi avrebbero stazionato i Cavallari (guardie a cavallo) in comunicazione visiva tra loro. Ma, la domenica delle palme del 1568, vi è un nuovo sbarco di pirati con il rapimento di numerosi cittadini.

Il 10 marzo 1574 la città, per 280.000 ducati, diviene possedimento della famiglia Genovese Grimaldi, che la terrà in feudo fino al 1806.

La notte del 24 giugno 1625 Gioja viene assaltata dai corsari sbarcati da cinque galee. I Cavallari segnalano il pericolo, ma non vengono creduti. Nell'occasione si registrano 10 persone rapite che verranno successivamente riscattate. Un nuovo assalto di pirati si verifica il 20 giugno 1638, malgrado il vicario generale Giovan Tommaso Blanch avesse informato i sindaci delle terre di Rosarno e Gioja del pericolo imminente.

Nel 1653, in seguito alla riforma operata dal papa Innocenzo X, viene soppresso il convento basiliano.

La fine del secolo XVII e l'immediato inizio del XVIII vede realizzate le vecchie aspirazioni da Elisabetta Farnese a cui viene riconosciuto e assegnato il Regno. Don Carlo, infatti, suo primogenito, nel suo viaggio per Palermo (dove verrà incoronato Re il 3 giugno 1735) viene ospitato a Gioja dal principe Gian Francesco Grimaldi.

Il 5 febbraio 1783 la città è interessata dal “Flagello della Calabria”, un terribile terremoto. Nel borgo “Piano delle Fosse” fuoriescono dal suolo enormi correnti di fango che in un attimo distruggono i granai e provocano la totale perdita del vino e dell'olio. Si registrano pure 18 morti (fra i quali 7 bambini) e i danni ammontano a 100.000 ducati.

È protagonista nell'impresa dei Sanfedisti in Calabria ove il cardinale Ruffo è presente il 21 febbraio 1799 allorquando l'uditore Angelo di Fiore chiede, da Gioja, a Francesco Prestia e Antonio Romano in Mileto di procurare alloggi necessari per 10.000 persone.

Appena tre anni dopo si registrano nuovi invasioni di algerini e tunisini ma costoro fanno naufragio e vengono catturati. Nel 1805 Napoleone, accusando i Borbone di tramare contro di lui, pone termine alla dinastia. Ma nel 1807 la propaganda borbonica è particolarmente attiva tanto che, sui muri cittadini, appaiono i manifesti per incitare la gente alla rivolta. Viene distaccato così il IV reggimento di linea al comando del generale Gallone.

Età contemporanea modifica

Riconquistato il Regno, nel 1814, i Borbone aprono Gioja ai commerci con Napoli istituendo poi un regolare servizio marittimo nel 1844 e facilitando l'arrivo di moltissimi amalfitani che diverranno la spina dorsale del commercio cittadino. Ma anche dei Borbone la popolazione è stanca e comincia a manifestare sempre più apertamente per la causa italiana. I patrioti gioiesi Francesco Gullace e Carmelo Silipigni vengono catturati nel 1848 e condannati al confino. Il 24 agosto 1860 Garibaldi conquista la città anche se deve contrastare le ormai esauste armate borboniche. Il 17 marzo 1861 viene proclamato il regno d'Italia. Due anni più tardi, Il 26 marzo 1863 Gioja, con decreto governativo proposto dal sindaco Luigi Baldari, ebbe l'aggiunta della denominazione Tauro, in ricordo dell'antica colonia greca Metauros da cui ha tratto le origini.

Gli impianti industriali sorti subito dopo l'Unità (1864), le migliorate condizioni economiche generali, l'imminente arrivo della ferrovia (1887) portano il Comune a proporre, nel 1874, a quello di Rosarno la costruzione di un porto. Gli amministratori rosarnesi, malcelando l'invidia per il ricco commercio gioiese, rispondono negativamente ben due anni dopo. Ma ormai il dado è tratto. Viene decisa (1911-1924) anche la costruzione di due linee ferroviarie a scartamento ridotto (le odierne Ferrovie della Calabria).

Pagine gloriose le scrivono i combattenti gioiesi nella guerra italo-turca, nella prima guerra mondiale, nella guerra d'Africa, nella guerra di Spagna e nella seconda guerra mondiale. Quest'ultima guerra recherà gravi lutti alla popolazione che subisce ben tre bombardamenti (1943).

Ma altrettanti pagine gloriose le scrive la marineria gioiese facendo registrare negli anni cinquanta un imponente traffico marittimo che portano la città a emergere nel meridione d'Italia per il dinamismo commerciale. Fioriscono così molte industrie e opifici.

Nei successivi anni settanta, in seguito anche a un'imponente rivolta di popolo passata alla storia come i "moti di Reggio" viene deciso di costruire un gigantesco porto al servizio di un fantomatico V centro siderurgico (che non verrà mai costruito). Il porto, aperto al traffico dal 25 luglio 1991, è oggi utilizzato soprattutto come terminal containers.

Alle 17.10 del 22 luglio 1970 il treno direttissimo Palermo - Torino venne fatto deragliare da un ordigno esplosivo nei pressi della città, in uno degli attentati correlati ai Moti di Reggio.

Nel 1991, nel 2008 e nel 2017 il comune viene sciolto per 'Ndrangheta.[18]

Simboli modifica

Lo stemma, come segno distintivo, è sono stati riconosciuto con il Decreto Reale del 4 settembre 1922, fu trascritto nei registri della Consulta Araldica il 17 dicembre 1923[19] e trascritti nel libro araldico degli enti morali[19]. Il Gonfalone della città di Gioia Tauro, è concesso con Decreto del Presidente della Repubblica l'8 novembre 1993

Stemma modifica

Il segno distintivo della Città di Gioia Tauro è lo Stemma Civico, riconosciuto dal Re d'Italia Vittorio Emanuele III con Decreto Reale del 4 settembre 1922, e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 17 dicembre 1923 condotta dalla seguente descrizione araldica:[19]

«Di rosso, al palmizio affiancato da altri due più piccoli al naturale nutriti sulla campagna verde, sormontato da una stella d'oro. Lo scudo sarà sormontato dalla corona di Comune.»

Gonfalone modifica

Il Comune di Gioia Tauro, fa uso nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, concesso con un Decreto concesso dal Presidente della Repubblica datato 8 novembre 1993, successivamente trascritto nel Registro Araldico in data 9 dicembre 1993, ed infine registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 20 gennaio 1994.[19]

«Drappo partito di giallo e di verde, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in oro: Città di Gioia Tauro. Le parti di metallo e i cordoni sono dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangianti d'oro.»

Onorificenze modifica

Monumenti e luoghi d'interesse modifica

Centro storico "Piano delle Fosse" modifica

Il Piano delle Fosse è il centro storico di Gioia Tauro. Si tratta del nucleo abitativo medievale della città.

Il borgo sorge su una collinetta a 30m sopra il livello del mare. Durante la dominazione spagnola, tra il XVI e il XVIII secolo, la città venne fortificata con mura di cinta rafforzate da torri d'avvistamento per difendersi dalle incursioni dei Saraceni.[21]

Il centro storico presenta due piazze a base quadrata, da queste si snodano delle stradine irregolari. In una delle piazze è presente un portale in pietra inglobato in un edificio privato sulla cui sommità vi è incisa la scritta I.H.S (Iesus Hominum Salvator),presumibilmente si tratta della prima chiesa cittadina.[senza fonte]

Il borgo ospita la chiesa di Sant'Antonio e alcuni palazzi, tra cui l'antico palazzo Baldari. Di notevole interesse è anche il largo affaccio intitolato al Caporale Antonio Barone da cui si ha una veduta parziale della città e del mare e in condizioni meteorologiche favorevoli si può vedere lo Stromboli e alcune Isole Eolie.

Palazzo Baldari modifica

Palazzo Baldari, è un edificio settecentesco situato nel centro storico. Considerato uno dei simboli storici della città, venne utilizzato dai Borboni come gendarmeria, lungo il corso del secolo divenne anche Caserma dei Carabinieri.

Storicamente, tale costruzione fu testimone di quando, il 25 agosto 1860, il sindaco Luigi Baldari ospitò, nel palazzo, Giuseppe Garibaldi durante il suo viaggio di ritorno dalla Sicilia in seguito alla Spedizione dei Mille.

Sotto la pavimentazione del palazzo sono state ritrovate le mura medievali di epoca angioina - aragonese (dal XIII al XV secolo d.C.).

Urbanisticamente rappresenta uno dei palazzi più grandi presenti all’interno del centro storico della città. Entrato pienamente in uso dall'inizio del XXI secolo è divenuto quasi un corpo unico con la Scalinata, inaugurata nell'anno 2004, che lo collega alla piazza sottostante, rinnovando e rendendo fruibile un angolo della Città fino a quel momento dimenticato. Il Palazzo si è conquistato l’importane ruolo di salotto culturale della Città dove, tra l’altro, si sono svolte alcune tra le più importanti manifestazioni socio–culturali, mostre, Convegni, Congressi, Seminari, ecc.[22][23][24]

Opificio ex Gaslini modifica

Nasce come una raffineria adibita alla lavorazione delle sanse, verso la fine dell'Ottocento nacque la raffineria Mazzorana, filiale con sede a Bari che produceva oli, saponi e affini.

L'opificio venne ceduto a una società Calabro- Lombarda nel 1908 e successivamente nel 1933 venne acquisito dalla nota olearia ligure Gaslini, da cui l'edificio prese i nome.

Lo stabilimento era struttura di riferimento per quasi tutti i frantoi della Piana che confluivano gli avanzi della macinazione delle olive considerato uno dei più importanti stabilimenti della Calabria. Gli avanzi della macinazione delle olive venivano lavorati ulteriormente producendo le sanse esauste impiegate come combustibile per le caldaie dello stesso stabilimento. Queste quindi venivano bruciate solo parzialmente, lasciando il cosiddetto "nozzuleddhu" che veniva usato per alimentare i "brasceri" (in passato unica fonte di riscaldamento nelle case.)

All'interno le attività di produzione rimasero attive fino alla seconda guerra mondiale e chiuse definitivamente alla fine degli anni '60. La raccolta e la lavorazione delle olive ha sempre fatto parte della tradizione gioiese: la raccolta avveniva a terra, mescolando olive “buone” e “cattive” per l’estrazione dell’olio.

Dell’antica raffineria rimane visibile e quasi intatto il suo prospetto centrale e una delle due torri originali, nonostante l’incuria e l’abbandono.

Architetture religiose modifica

Chiesa di Sant'Antonio modifica

Anticamente la chiesa di S. Antonio era dedicata a Sant'Ippolito Martire. Il primo documento che menziona la parrocchia di Sant'Ippolito di Gioia Tauro risale al 1507 ed è una bolla di Papa Giulio II. Nel 1783 un terremoto rase al suolo quasi tutti i paesi della Piana e a Gioia si riuscì a ristrutturare l'unica chiesa all'epoca presente. Al suo interno vi era un unico altare e la struttura esterna presentava una torre campanaria provvista di orologio. Seppur in precarie condizioni la chiesa riuscì a mantenere le sue funzioni fino al 1928, quando un violento terremoto causò gravi danni alla struttura. In quello stesso anno fu offerto dal marchese Augusto Ruggero Serra di Cardinale un pezzo di terreno nel nuovo rione Gagliano dove venne costruita, su progetto dell'architetto Faustino Roncoroni, quella che è diventata la chiesa di Sant'Ippolito Martire, aperta al culto nel 1933. Nell'Aprile 1930, dove vi erano le macerie della vecchia chiesa fu costruita una nuova struttura dedicata alla figura di Sant'Antonio da Padova.[25][26]

Duomo di Sant'Ippolito Martire modifica

Il Duomo di Gioia Tauro, i cui lavori di costruzione iniziarono nel 1930, fu consacrato e aperto al culto tre anni dopo. La facciata ha tre portali d'accesso, e al centro è presente il rosone, contenente il volto di Cristo e i quattro simboli degli apostoli evangelisti. L'interno si presenta con una navata centrale grande e due laterali più piccole, e sono presenti anche tre absidi. Nella navata centrale, che ha un soffitto a capriate, si trova la statua di Sant'Ippolito Martire in legno, risalente al XVI secolo. All'interno della chiesa si conservano un crocifisso ligneo, un quadro raffigurante la Vergine del Rosario, la statua di Sant'Andrea e tele della Madonna del Carmine e del martirio di Sant'Ippolito, quest'ultima opera di un anonimo pittore del XIX secolo. Presenti inoltre le dodici vetrate policrome realizzate da Giuseppe Niglia.[27] Il Duomo possedeva sin dal 1937 un piccolo organo dotato di 700 canne, al quale nel 2004 vennero aggiunti un gruppo di canne e una nuova consolle a due tastiere.[28] Lungo le navate laterali del Duomo vi sono vetrate policrome realizzate dall'artista Giuseppe Niglia negli anni 1980.[29][30]

Chiesa San Francesco da Paola modifica

Costruita nel 1969 e dedicata a san Francesco da Paola, grande santo calabrese,

La struttura è formata da un'unica navata a emiciclo. La copertura a vela ha una struttura in cemento armato a grande campata. Il portone d'ingresso è in bronzo con bassorilievi che riproducono momenti della vita di San Francesco, la Crocifissione, la Risurrezione di Cristo e alcuni momenti significativi per il quartiere in cui sorge la chiesa. Da segnalare le vetrate artistiche. All'interno è custodita una Via Crucis a bassorilievo.

Di notevole interesse è l'attività dell'oratorio salesiano, aperto nel 2016

Chiesa Maria Santissima di Portosalvo modifica

La chiesa costruita all'inizio del '900 nel quartiere marina. Con dedicazione a Maria SS. di Portosalvo la chiesa anticamente si presentava con una navata costruita per metà in muratura con soffitto di legno a forma di volta e con tegole nostrali, e metà costituita per circa due metri in muratura e sollevata in legno con tetto di lamiera. All'interno vi erano tre altari: quello maggiore in muratura con tre gradini a predella in marmo, uno in muratura e uno in legno.

L'abside era divisa dalla chiesa da una balaustra in ghisa, non vi era il campanile ma erano due ferri su cui erano appese due piccole campane.

La statua della Madonna di Portosalvo fu commissionata all'artista Giuseppe Malecore di Lecce dalla famiglia Gambardella. Lo stesso artista anni dopo portò a termine la statua della Madonna Immacolata che si trova nell'omonima chiesa di Gioia. In passato la chiesa faceva parte dell'unica parrocchia di S.Ippolito Martire. Uno dei primi coauditori della chiesa Maria di Portosalvo fu don Giuseppe Vicari che resto a Gioia fino al 1908.

Con bolla del 14 aprile 1948 fu istituita dal vescovo mons. Enrico Nicodemo, una nuova parrocchia sotto il titolo di Santa Maria di Porto Salvo e fu nominato parroco il coadiutore sacerdote Giuseppe Minà.

Nel 1995 fu demolita la vecchia chiesa parrocchiale e iniziarono i lavori per una nuova costruzione diretti dall'ing. Paolo Martino.

Consacrata il 18 novembre 2001 e dedicata sempre alla Madonna di Porto Salvo, la chiesa si presenta con un'unica navata di costruzione moderna.

Il 9 magio 2013 la nuova chiesa ebbe in dono uno splendido Crocifisso ligneo del '500, di scuola veneta, del Giorgione, appartenuto per secoli all'antico nobile casato dei Malatesta.

all'Interno della chiesa si trovano diverse statue: quella della Madonna di PortoSalvo, San Pio, Madre Teresa di Calcutta, San Giuseppe lavoratore, Sant’Antonio ed altre.

L'8 settembre avvengono i festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. Vi è un comitato chiamato "Portatori della Madonna di Porto Salvo" di cui fanno parte molti giovani della città che durante le festività vestono la casacca da marinaio. Da più di trent'anni i festeggiamenti vedono una intensa partecipazione popolare.

La funzione si svolge secondo un rito antico: viene portata in spalla da dei giovani (chiamati marinai) per tutto il quartiere della marina, la processione giunge poi in spiaggia dove la statua viene posizionata su un grosso barcone e portata in mare per la benedizione. Oggi ad accompagnare la statua vi sono dei natanti della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco. La processione si conclude poi con la grande corsa della statua verso la chiesa. Tale corsa, chiamata "fuiuta" avviene tra due ali di folla che osannano e salutano la Madre sventolando un fazzoletto bianco.[31]

Società modifica

Evoluzione demografica modifica

Abitanti censiti[32]

Etnie e minoranze straniere modifica

Al 31 dicembre 2020 gli stranieri regolari a Gioia Tauro erano 1 299. Le principali comunità rappresentate erano le seguenti[33]:

- Marocco 293

- Romania 226

- Pakistan 175

- Ucraina 149

- Cina 65

- Senegal 60

- Bulgaria 56

- Polonia 44

- Ghana 36

- Nigeria 23

Lingua e dialetti modifica

A Gioia Tauro, non sono riconosciuti altri idiomi oltre l'italiano. Molto usato tra la popolazione della città, è il dialetto gioiese, una variante locale del dialetto reggino[34], a sua volta è uno dei dialetti di tipo siciliano (lingua Calabro-Sicula) appartenenti al gruppo meridionale dei dialetti della Calabria. Il dialetto gioiese è conosciuto per essere una miscelazione di dialetti, causato da una storia migratoria e dei flussi commerciali che hanno interessato la zona di Gioia Tauro nel corso dei secoli. La città è stata destinazione di diverse ondate migratorie di provenienza dalla piana omonima[34], e, in generale, dal Sud Italia, come Capo Vaticano e Messina[34]. Questi movimenti hanno portato all'insediamento di diverse comunità con radici dialettali diverse, che hanno contribuito alla modifica con termini dialettali diversi e variegati[34]. Anche le comunità di zingari e la piccola di extracomunitari hanno apportato ulteriori influssi e varietà linguistica.[34]

Cultura modifica

Musei modifica

Museo archeologico Metauros modifica

Il Museo Metauros è ospitato presso il settecentesco Palazzo Baldari, la struttura è situata presso il centro storico il cosiddetto “Piano delle Fosse”. Il museo propone al pubblico la storia di Metauros, dalle origini greche, passando per l'epoca romana, sino alla fase medievale.

Il complesso museale fu aperto al pubblico il 25 maggio 2012.[35]

La Struncatura modifica

La struncatura è un piatto tipico del patrimonio culinario gioiese. Gioia Tauro è stata luogo di arrivo di molti commercianti provenienti dal litorale amalfitano, divenendo il principale sbocco di esportazione della provincia.

Tra i pionieri amalfitani giunti a Gioia Tauro, una parte cospicua era costituita da venditori di pasta che fecero diventare Gioia un vero e proprio centro commerciale di generi alimentari e in particolare anche della pasta.

Nella città vi era un grosso pastificio, gestito dalle più importanti famiglie di commercianti amalfitani dove vi lavoravano operai specializzati provenienti dalla Costa Amalfitana, ma anche giovani gioiesi.

Secondo la tradizione questi commercianti utilizzavano le scopature di magazzino, raccoglievano quindi i residui di farina e crusca da terra, e li impastavano creando un tipo di pasta dal colore scuro chiamata "Struncatura". Per motivi igienici la pasta doveva essere utilizzata solo come pasto per gli animali ma, dato il suo costo bassissimo, veniva consumata anche dalle classi meno agiate di Gioia Tauro. Per correggere o attenuare il grado di acidità della pasta, questa veniva condita con salse molto piccanti, in particolare con acciughe salate, aglio, olio e peperoncino.

Successivamente i commercianti di Gioia Tauro, di origine amalfitana, ordinavano la struncatura in alcuni pastifici della provincia di Salerno: questa, avvolta in carta ruvida, veniva commerciata esclusivamente nella piazza di Gioia.[36]

La Struncatura oggi modifica

La struncatura oggi viene ancora utilizzata e venduta ma la sua ricetta negli anni venne cambiata e migliorata. Il colore scuro è ora determinato dall'uso di farine integrali, la callosità è dovuta all'uso di grano duro e alla grossolana trivellazione della farina, non più ai difetti della pastificazione come avveniva un tempo. Molti sono i ristoranti gioiesi dove la struncatura può essere gustata nella versione ammollicata con le acciughe o con la nduja. Vi sono anche vari pastifici dove viene conservata e venduta nei pacchi di carta proprio come avveniva un tempo. Dal 2014, annualmente (nel mese di agosto) presso il Lungomare di Gioia Tauro, si svolge la “Sagra della Struncatura”, organizzata dall'associazione Pro Gioia con la collaborazione del comune di Gioia Tauro e numerose associazioni gioiesi.[36]

Geografia antropica modifica

- Centro storico "Piano delle Fosse"

Il Piano delle fosse rappresenta il centro storico di Gioia Tauro e rappresenta il primo nucleo abitativo dopo l'epoca greca e romana di stile medievale.

Il borgo sorge su una collinetta a 30m sopra il livello del mare. Durante la dominazione spagnola, tra il XVI e il XVIII secolo, la città venne fortificata con mura di cinta rafforzate da torri d'avvistamento per difendersi dalle incursioni dei Saraceni.

Il centro storico presenta due piazze a base quadrata, da queste si snodano delle stradine irregolari che vanno a formare l'intero centro storico. In una delle piazze è presente un portale in pietra inglobato in un edificio privato sulla cui sommità vi è incisa la scritta I.H.S (Iesus Hominum Salvator), presumibilmente si tratta della prima chiesa cittadina.

Il borgo oggi ospita la chiesa di Sant'Antonio e alcuni palazzi, tra cui l'antico palazzo Baldari. Di notevole interesse è anche il largo affaccio intitolato al Caporale Antonio Barone da cui si ha una veduta parziale della città e del mare e in condizioni meteorologiche favorevoli si può ammirare lo Stromboli e alcune Isole Eolie.[24][37]

Infrastrutture e trasporti modifica

Strade modifica

Gioia Tauro è servita dall’omonimo svincolo autostradale sull’autostrada A2 e dalla SS18 Tirrena Inferiore. Trasversalmente, la SS111 di Gioia Tauro e Locri (riclassificata in SP1) permette il collegamento con le zone interne della Piana e con i centri abitati di Taurianova, Cittanova, Gerace e Locri, con innesto sulla SS106 Jonica.

Ferrovie modifica

Il Comune è servito dalla stazione di Gioia Tauro, una delle principali stazioni della ferrovia Tirrenica Meridionale. È servito da un servizio ferroviario (attualmente sospeso) che attraversa la città, Stazione di Gioia Tauro (FC) gestita da Ferrovie della Calabria, con due ferrovie, Ferrovia Gioia Tauro-Cinquefrondi e Ferrovia Gioia Tauro-Palmi-Sinopoli. Le stazioni cittadine sono le seguenti:

- Stazione di Gioia Tauro

- Stazione di Gioia Tauro (FC)

- Stazione di Gioia Tauro Est

- Stazione Lirosi Gioia Tauro

Porti modifica

Nel territorio comunale si trova il porto di Gioia Tauro. È principalmente un hub di trasbordo che collega le reti globali e regionali che attraversano il Mediterraneo[38]. È il porto più grande d'Italia ed il decimo più d'Europa[39].

I lavori per la costruzione di questa vasta struttura portuale, strategicamente posizionata nel cuore del Mediterraneo, ebbero inizio nel 1975 e si protrassero per circa un decennio[40]. In origine, l'intento era quello di sviluppare un terminal di supporto per il mai realizzato V centro siderurgico, noto anche come "Pacchetto Colombo", allo scopo di promuovere l'industrializzazione dell'area circostante[40]. Tuttavia, a seguito del fallimento di tale progetto, si concepì l'idea di impiegare il porto come terminal di supporto per la centrale a carbone dell'Enel. Quest'ultima iniziativa subì un arresto nei lavori a causa di un'inchiesta giudiziaria.[40]

Nel 1993 bastò un semplice sorvolo all'armatore genovese Angelo Ravano per intuire che il porto di Gioia Tauro poteva essere utilizzato come hub di transhipment: il passaggio di contaniner dalle grandi navi transoceaniche alle navi di più modeste dimensioni per la distribuzione nel corto raggio.[41]

Dal 13 settembre 1995, data del primo ingresso della nave CMBT Concord, è stato un susseguirsi di successi che ha permesso al porto di Gioia Tauro di scalare fulmineamente la classifica dei porti europei e mondiali fino a consolidarsi attualmente come il più grande scalo terminal del Mediterraneo per la movimentazione di container.[41]

- Criminalità organizzata

Il Porto di Gioia Tauro costituisce il principale centro logistico associato all'economia criminale, in particolare riguardo al traffico illecito di stupefacenti, il quale genera una significativa parte dei ricavi totali stimati a 53 miliardi di euro all'anno, corrispondenti a oltre il 3% del PIL italiano[42]. A causa del profondo grado di infiltrazione della 'ndrangheta nelle strutture portuali, il Porto di Gioia Tauro è stato conosciuto anche come il "porto della 'ndrangheta", coinvolgendo l'organizzazione criminale in varie attività, dall'influenzare ditte appaltatrici per le operazioni di pulizia fino all'impiego di dipendenti nelle operazioni di scarico dei container[43].

Amministrazione modifica

Gioia Tauro, come molti paesi della Calabria, è afflitta dal problema della 'Ndrangheta. Tre volte il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, nel 1991, nel 2008[18] e poi nel 2017[44].

Gemellaggi modifica

Sport modifica

Hanno sede nel comune le società di calcio: A.S.D. Gioiese 1918, A.S.D. Real Gioia e A.S.D. Saint Michel.

Impianti sportivi modifica

- Stadio Comunale, costruito nel 1934.

- Stadio Pasquale Stanganelli (Polivalente).

Note modifica

- ^ https://icalabresi.it/cultura/eranova-cronaca-e-romanzo-di-un-assassinio-di-stato/

- ^ Borgo all'interno della città

- ^ a b Bilancio demografico mensile anno 2023 (dati provvisori), su demo.istat.it, ISTAT.

- ^ Classificazione sismica (XLS), su rischi.protezionecivile.gov.it.

- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia (PDF), in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, 1º marzo 2011, p. 151. URL consultato il 25 aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2017).

- ^ Gioia Tauro | Turismo Reggio Calabria, su turismo.reggiocal.it. URL consultato il 10 luglio 2023.

- ^ Gioia Tauro/Treccani, su treccani.it. URL consultato il 16 settembre 2017.

- ^ F. Mazza, Gioia Tauro, storia, cultura economia, Rubbettino.

- ^ S. Mermolia, Il Petrace, fiume di Gioia Tauro, Depa.

- ^ V. Savoia, I fiumi di Gioia Tauro - Petrace e Budello.

- ^ a b Vacanze in Calabria, hotel e villaggi sul mare portale turistico., su Vacanze in Calabria, hotel e villaggi sul mare portale turistico.. URL consultato il 15 ottobre 2023.

- ^ Canale ViaggiArt: approfondimenti e speciali - ANSA, su ANSA.it. URL consultato il 23 luglio 2023.

- ^ https://it.climate-data.org/location/13960/

- ^ a b Canale ViaggiArt: approfondimenti e speciali - ANSA, su ANSA.it. URL consultato il 23 luglio 2023.

- ^ a b c d La Storia di Gioia Tauro - dalle Origini al Settecento - Comune di Gioia Tauro, su www.comune.gioiatauro.rc.it. URL consultato il 18 maggio 2023.

- ^ La storia di Gioia Tauro, su GioiaSport. URL consultato il 23 gennaio 2024.

- ^ Museo archeologico Metauros – Direzione generale Musei Archiviato il 19 febbraio 2016 in Internet Archive.

- ^ a b Sciolto Consiglio comunale di Gioia Tauro

- ^ a b c d Stemma e Gonfalone - Comune di Gioia Tauro, su www.comune.gioiatauro.rc.it. URL consultato il 16 luglio 2023.

- ^ https://www.comune.gioiatauro.rc.it/index.php?action=index&p=272

- ^ La Storia di Gioia Tauro - dalle Origini al Settecento - Comune di Gioia Tauro, su www.comune.gioiatauro.rc.it. URL consultato il 17 luglio 2023.

- ^ comune.gioiatauro.rc.it, https://www.comune.gioiatauro.rc.it/index.php?action=index&p=384.

- ^ F. Mazza, Gioia Tauro storia, cultura ed economia, Rubbettino, 2004.

- ^ a b M. Marino, Gioia che cambia, Barbaro, 1995.

- ^ V.Savoia, Vita religiosa a Gioia Tauro dalle origini ad oggi, nuove edizioni Barbaro, 2005.

- ^ P. Vissicchio, Gioja Tauro, Vicende storiche cittadine da Metauros ad oggi, 1995.

- ^ comune.gioiatauro.rc.it, https://www.comune.gioiatauro.rc.it/index.php?action=index&p=347.

- ^ V.Savoia, Vita religiosa a Gioia Tauro dalle origini ad oggi, Nuove edizioni Barbaro.

- ^ digilander.libero.it, https://digilander.libero.it/pro.../le_vetrate_del_duomo.htm.

- ^ google.com, https://www.google.com/search?q=giuseppe%20niglia%20....

- ^ V. Savoia, 70º anniversario della parrocchia di Maria SS. di Porto Salvo 1948/2018.

- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.

- ^ Statistiche demografiche ISTAT, su demo.istat.it. URL consultato l'8 marzo 2022.

- ^ a b c d e Una Città con tanti dialetti - Comune di Gioia Tauro, su www.comune.gioiatauro.rc.it. URL consultato il 20 luglio 2023.

- ^ Museo di Metauros, su turismo.reggiocal.it.

- ^ a b V.Savoia, Gioia Tauro, città della Struncatura.

- ^ M. Marino, La Gioia perduta.

- ^ Il Nostro Network, su contshipitalia.com, 13 novembre 2014. URL consultato il 27 luglio 2016.

- ^ Accademia del Lavoro, Rotterdam, uno dei porti più grandi al mondo, su Accademia del Lavoro, 8 novembre 2017. URL consultato il 23 luglio 2023.

- ^ a b c Gioia Tauro – VirtuosaReggio, su virtuosareggio.it. URL consultato il 23 luglio 2023.

- ^ a b I venti anni del Porto di Gioia Tauro - Inquieto Notizie, su inquietonotizie.it, 16 settembre 2015. URL consultato il 23 luglio 2023.

- ^ ‘Ndrangheta spa, un'azienda da 53 miliardi di fatturato, su Il Sole 24 ORE. URL consultato il 23 luglio 2023.

- ^ http://www.stampoantimafioso.it/wp-content/uploads/2012/03/tesi%20finale.pdf

- ^ Anche Gioia Tauro tra i quattro comuni sciolti per mafia | Sky TG24. URL consultato il 12 maggio 2017.

- ^ https://www.collettiva.it/archivio-storico/rassegnait/torino-e-gioia-tauro-il-gemellaggio-dellitalia-che-accoglie-swxwmxqo

- ^ https://www.torinoggi.it/2019/11/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/il-gemellaggio-cgil-torino-piana-di-gioia-tauro-domani-si-chiudera-nel-pinerolese.html

- ^ http://www.comune.torino.it/relint/index.shtml

- ^ https://www.lastampa.it/torino/2019/11/19/news/pinerolo-maurizio-landini-chiude-il-gemellaggio-fra-le-camere-del-lavoro-di-torino-e-di-piana-di-gioia-tauro-1.37921604/

- ^ https://www.quotidianocanavese.it/politica/cuorgne-gemellaggio-cgil-di-torino-e-piana-di-gioia-tauro-lottano-per-difendere-la-legalita--24250

Bibliografia modifica

- Antonio De Salvo, Notizie storiche e topografiche intorno a Metauria e Tauriana, ed. De Angelis, 1886;

- Antonio De Salvo, Ricerche e studi storici intorno a Palmi, Seminara e Gioia Tauro, ed. Lopresti, 1889;

- Rocco Liberti, Gioia Tauro spigolature storiche, ed. Barbaro, 1963;

- Antonio Orso, Gioia Tauro, ed. Barbaro, 1977;

- Rocco Liberti, Gli antichi casali scomparsi di Terranova, ed. Barbaro, 1980;

- Pietro P. Vissicchio, Gioja Tauro - Vicende storiche cittadine da Metauros ad oggi, ed. Ausonia, 1995;

- AA.VV., Gioia Tauro - storia, cultura, economia, ed. Rubbettino, 2004;

- Vittorio Savoia, Vita religiosa a Gioia Tauro, ed. Barbaro, 2005.

- Franca Balsamo De Luca, Geolja, ed. Virgiglio, 1995

- Rossella Priolo Poetessa-Scrittrice. Antologie AA. VV.

- Rocco Ruggiero (a cura), La Collezione ALAGNA,Gioia Tauro Piazza Mercato, 23, EA Edizione, Luglio 2013

Altri progetti modifica

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gioia Tauro

- Wikivoyage contiene informazioni turistiche su Gioia Tauro

Collegamenti esterni modifica

- Sito ufficiale, su comune.gioiatauro.rc.it.

- Gioia Tauro, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Giuseppe Isnardi, GIOIA Tauro, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1933.

- Giòia Tàuro, su sapere.it, De Agostini.

- Porto di Gioia Tauro, su portodigioiatauro.it.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 152428401 · SBN REAL000200 · BAV 497/2446 · LCCN (EN) n79023296 · GND (DE) 4238183-6 · J9U (EN, HE) 987007554951205171 · WorldCat Identities (EN) lccn-n79023296 |

|---|