Alburnus albidus

L'alborella meridionale[2] (Alburnus albidus (O. G. Costa, 1838)[3]), nota anche come alborella appenninica[2] è un pesce osseo d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae endemico dell'Italia meridionale[1].

| Alborella meridionale | |

|---|---|

Esemplare proveniente dalla Puglia | |

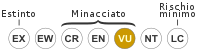

| Stato di conservazione | |

Vulnerabile[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Actinopterygii |

| Ordine | Cypriniformes |

| Famiglia | Cyprinidae |

| Genere | Alburnus |

| Specie | A. albidus |

| Nomenclatura binomiale | |

| Alburnus albidus O. G. Costa, 1838 | |

| Sinonimi | |

|

Alburnus vulturius, Alburnus alburnus albidus | |

| Nomi comuni | |

|

Alborella appenninica, alborella meridionale | |

Storia della scoperta

modificaLa specie fu scoperta e descritta da Oronzo Gabriele Costa nei laghi di Monticchio presso Rionero in Vulture e fu battezzata dallo stesso scopritore come Leuciscus vulturius, in omaggio al Vulture. Il nome tuttavia che detiene la priorità è Leuciscus albidus, coniato sempre da Costa con locus typicus nel fiume Alento. Quando fu osservato, però, che i caratteri del nuovo ciprinide coincidevano con quelli del genere Alburnus, la specie prese il binomio definitivo di Alburnus albidus[4].

Distribuzione ed habitat

modificaL'areale della specie interessa solo alcune regioni peninsulari d'Italia, quali l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Campania, la Calabria e la Puglia. Sul versante adriatico risulta presente dal Trigno al Basento mentre su quello tirrenico è diffusa dal Volturno all'Alento[1][5]. Le popolazioni più settentrionali della specie vengono segnalate nell'Abruzzo meridionale nel bacino del fiume Sangro, tuttavia questo limite non è ben delimitato[2]. Più sud popola tutti i corsi d'acqua adriatici del Molise della Puglia, così come quelli ionici della Basilicata quali il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri, il Sinni. Sul versante tirrenico la specie popola con certezza il fiumi tra il Volturno e l'Alento, mentre è è incerto se nei fiumi Mingardo, Bussento, Noce, Lao e Savuto sia presente in seguito ad introduzioni, o se sia stata immessa anche in altre aree dell'Italia centro-meridionale[5].

Non risultava più presente proprio nei laghi del Vulture, in cui era stata descritta per la prima volta, ma è stata recentemente ritrovata[6].

Si trova nel corso medio e basso dei fiumi dalla zona dei Ciprinidi a deposizione litofila a quella dei Ciprinidi a deposizione fitofila[2] sempre in acque a debole corrente[7] nonché in acque ferme e ricche di vegetazione di laghi naturali e artificiali e stagni[2][5]. Si incontra mediamente ad altitudini maggiori rispetto all'alborella padana[8], fino ad almeno 1000 metri di altitudine[2], talvolta anche in torrenti montani con acque limpide e fresche[5][9].

Descrizione

modificaÈ molto simile all'alborella padana dalla quale principalmente perché il muso è decisamente più arrotondato, con la mandibola per nulla prominente e la bocca assai meno obliqua mentre nella congenere settentrionale il muso è decisamente all'insù[2][9][10]. La linea che idealmente parte dall'estremità della mandibola attraversa la pupilla in A. albidus mentre in A. arborella, a causa della bocca in posizione nettamente supera, attraversa la parte superiore dell'occhio[2]. Un carattere di più facile rilevabilità sul campo è il numero di raggi divisi nella pinna anale[2] che sono da 13 a 16 in A. arborella e da 11 a 13 in A. albidus[9].

La colorazione è grigio argentea verdastra sul dorso con una banda longitudinale scura sui fianchi, a volte con riflessi verdi, e ventre bianco[2]. La fascia longitudinale scura non è molto visibile negli esemplari conservati in alcool o formalina mentre è molto ben definita nell'alborella padana[9].

La taglia massima è di 11 centimetri[5], eccezionalmente fino a 13/14 cm[2].

Biologia

modificaÈ una specie la cui biologia è ancora poco nota[7].

Comportamento

modificaÈ un pesce gregario e costituisce branchi anche molto numerosi[2].

Alimentazione

modificaSpecie onnivora[7], la sua dieta è basata sugli insetti[11]. L'alimentazione varia secondo le stagioni: è composta soprattutto di alghe filamentose in estate, in primavera cattura prevalentemente insetti e piccoli invertebrati acquatici[7] e in inverno csi ciba soprattutto di detrito[8]. Nei laghi del Vulture sembra avere un'alimentazione prevalentemente planctofaga analogamente all'alborella padana nei laghi prealpini[8].

Riproduzione

modificaSi riproduce tra marzo e luglio[8] quando la temperatura raggiunge i 15 gradi[9] su substrati ghiaiosi a bassissima profondità[8]. Ogni femmina depone qualche migliaio di uova che sono fecondate da diversi individui maschili[2]. Le uova misurano da 1,3 a 1,5 millimetri[8]. Si sono registrati casi di ibridazione con il cavedano italico[8]. La maturità sessuale è raggiunta a uno/due anni di età[9]. Sembra che si riproduca solo una volta nella vita[9].

Pesca

modificaLa pesca è simile a quella dell'alborella padana, con canne armete con lenze leggere e piccoli ami innescati con larve di mosca o fiocchi di pane[2]. Il valore economico è nullo[8]. Tuttavia, al pari del congenere padano, è molto apprezzata per fritture[2][8].

Conservazione

modificaSebbene in molti ambienti la specie sia abbondante, A. albidus è sensibile alle introduzioni di specie alloctone, soprattutto la rovella Rutilus rubilio[1]. In alcuni ambienti sembra che l'ibridazione con il cavedano italico possa essere un'ulteriore causa di minaccia[1]. Un ulteriore fattore di minaccia è la distruzione degli habitat a cui appartiene, o un declino della loro qualità, dovuto soprattutto all'imbrigliamento, canalizzazione, e copertura dei corsi d'acqua d'interesse per la specie[1]. Considerando questi fattori, la piccola dimensione dell'areale nativo, la riduzione dell'areale effettivamente occupato e la diminuzione della popolazione globale considerato intorno al 50% in 10 anni la lista rossa IUCN classifica questa specie come "vulnerabile"[1].

Note

modifica- ^ a b c d e f g (EN) Alburnus albidus, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Fortini N., Nuovo atlante dei pesci delle acque interne italiane, Aracne, 2016, ISBN 978-88-548-9494-5.

- ^ (EN) MolluscaBase eds. 2021, Alburnus albidus (Costa, 1838), in WoRMS (World Register of Marine Species). URL consultato il 15 settembre 2022.

- ^ NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM - Monte Vulture (PDF), su download.mase.gov.it. URL consultato il 04/04/2024.

- ^ a b c d e (EN) Alburnus albidus, su FishBase. URL consultato il 05/04/2024.

- ^ Rapporto Ambientale Arpa Basilicata 2017 (PDF), su arpab.it, Tabella 2, pagine 149-153 (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2021).

- ^ a b c d Sergio Zerunian, Condannati all'estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei Pesci d'acqua dolce indigeni in Italia, Bologna, Edagricole, 2002.

- ^ a b c d e f g h i Stefano Porcellotti, Pesci d'Italia, Ittiofauna delle acque dolci, Edizioni PLAN, 2005.

- ^ a b c d e f g Kottelat M., Freyhof J., Handbook of European Freshwater Fishes, Cornol (CH), Publications Kottelat, 2007, ISBN 88-7021-299-8.

- ^ Enrico Tortonese, Osteichthyes, Bologna, Calderini, 1975.

- ^ Food items reported for Alburnus albidus, su fishbase.us. URL consultato il 09/04/2024.

Bibliografia

modifica- Caricato Gaetano, La licenza di Pesca, Erreci edizioni, 2004, pp. 67-70. ISBN 88-901274-1-4

- Stefano Porcellotti, Pesci d'Italia. Ittiofauna delle acque dolci, Edizioni PLAN, 2005, pp. 16-17.

- Sergio Zerunian, Condannati all'estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei Pesci d'acqua dolce indigeni in Italia, Edagricole, 2002 !, pp. 61-62.

Altri progetti

modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alborella