Stricnina

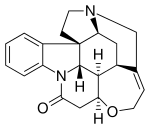

La stricnina è un alcaloide molto tossico a complessa struttura chimica in cui è ben identificabile il nucleo dell'indolo. La dose mortale media, più esattamente la LD50, è stimata tra 1,5 e 2 mg/kg.[2] Pura si presenta in forma cristallina di prismi rombici, incolori, inodori, caratterizzati da sapore amaro, persistente. È praticamente insolubile in acqua ed è una delle sostanze più amare conosciute: è possibile sentirne il gusto alla concentrazione di 1 ppm.

| Stricnina | |

|---|---|

| |

| |

| Caratteristiche generali | |

| Formula bruta o molecolare | C21H22N2O2 |

| Massa molecolare (u) | 334,41 g/mol |

| Aspetto | cristallino incolore |

| Numero CAS | |

| Numero EINECS | 200-319-7 |

| PubChem | 441071 |

| DrugBank | DB15954 |

| SMILES | C1CN2CC3=CCOC4CC(=O)N5C6C4C3CC2C61C7=CC=CC=C75 |

| Proprietà chimico-fisiche | |

| Costante di dissociazione acida (pKa) a 298 K | 8,3 |

| Indicazioni di sicurezza | |

| Simboli di rischio chimico | |

| |

| pericolo | |

| Frasi H | 300 - 310 - 410 |

| Consigli P | 264 - 273 - 280 - 301+310 - 302+350 - 310 [1] |

Presenza in natura modifica

La stricnina viene estratta normalmente dalla farina ottenuta dai semi di due Loganiacee del genere Strychnos: Strychnos nux-vomica (noce vomica) e Strychnos ignatii (fava di S. Ignazio).

Meccanismo di avvelenamento modifica

La stricnina agisce come potente eccitante del sistema nervoso centrale, causando il blocco di particolari terminazioni nervose, i recettori post-sinaptici per la glicina, posti sui motoneuroni inferiori, a livello delle corna anteriori del midollo spinale. La glicina viene difatti secreta da parte di interneuroni inibitori che sinaptano con i motoneuroni α e γ del midollo spinale, le cellule di Renshaw; queste cellule quindi sono estremamente importanti, in quanto impediscono che uno stimolo (che provenga dalla corteccia motoria o che provenga dalle afferenze propriocettive) causi un eccessivo reclutamento di miofibrille di muscoli agonisti e sinergici per un determinato movimento: in parole più semplici, la trasmissione glicinergica spinale è un’importante barriera fisiologica nei confronti della spasmogenesi.

Nell’intossicazione da stricnina, pertanto, ogni stimolo causa contrazioni che non sono più inibite dalla trasmissione glicinergica del sistema dell’inibizione ricorrente, col risultato finale di insorgenza di spasmi muscolari, convulsioni e paralisi spastica.

La morte sopravviene per insufficienza respiratoria acuta e arresto cardiovascolare da paralisi dei muscoli respiratori, o per esaurimento fisico. L’eccessiva attività muscolare che consegue all’intossicazione da stricnina può anche determinare rabdomiolisi, alla quale possono seguire iperkaliemia e danno renale acuto di tipo tubulare da mioglobinuria.

È curioso notare che la tetanospasmina, tossina responsabile delle manifestazioni cliniche dell’infezione da Clostridium tetani, ha una farmacodinamica abbastanza simile a quella della stricnina: tuttavia, in questo caso, il blocco della trasmissione inibitoria glicinergica avviene a monte, dato che la tetanospasmina interferisce direttamente con il rilascio di vescicole contenenti glicina, a livello degli interneuroni di Renshaw.

Sintomi di avvelenamento e trattamento modifica

In caso di avvelenamento entro un'ora, a volte anche dopo 10-20 minuti, si irrigidiscono i muscoli del collo e del viso.

L'irrigidimento dei muscoli si diffonde a tutto il corpo e si tramuta in spasmi che acquistano frequenza crescente. La schiena si inarca continuamente. Alla fine si blocca la respirazione. La coscienza rimane lucida.

Il trattamento comprende una benzodiazepina come il diazepam, nonché carbone attivo o sostanze equivalenti per eliminare eventuali residui nell'apparato digerente. Le possibilità di recupero sono buone se il paziente sopravvive alle prime 24 ore.

Usi modifica

La stricnina è stata usata come veleno per topi, volpi e altri piccoli animali vertebrati.

Nella prima metà del Novecento, piccole dosi di stricnina erano usate in medicina come stimolanti, come lassativi e come rimedi per altri disturbi dell'apparato digerente. I suoi effetti stimolanti la portarono a essere usata anche come doping nello sport[3]. A causa della sua alta tossicità e della tendenza a causare convulsioni, l'uso della stricnina in medicina fu in seguito abbandonato a favore di più sicure alternative. La stricnina è stata anche usata per ricerche sulla struttura del cervello, in particolare da Dusser de Barenne e Warren McCulloch, dal 1916 fino alla morte di de Barenne nel 1940. È importante notare come le ricerche con la stricnina svolte da de Barenne e McCulloch a Yale abbiano influenzato la formazione intellettuale di McCulloch, tra i pionieri delle Reti Neurali insieme a Walter Pitts.[4]

Negli ultimi anni la stricnina trova alcune applicazioni in omeopatia; viene inoltre aggiunta a certe sostanze stupefacenti[5].

Dettagli chimici modifica

La stricnina deriva chimicamente dagli iridoidi, questi cominciano a riempirsi di funzioni ossigenate che non sopportano chimicamente e si aprono, a questo punto avviene la reazione con l'ammina derivante dal triptofano (triptamina).

Note modifica

- ^ Sigma Aldrich; rev. del 13.01.2012

- ^ Roger P. Smith e Harold C. Hodge, Clinical toxicology of commercial products, 5th ed, Williams & Wilkins, 1984, ISBN 0-683-03632-7, OCLC 9254859. URL consultato il 18 luglio 2022.

- ^ Articolo sulla maratona delle Olimpiadi di Saint Louis del 1904

- ^ Tara Abraham, (Physio)logical circuits: the intellectual origins of the McCulloch-Pitts neural networks, 2002, DOI:10.1002/jhbs.1094. URL consultato il ottobre 2022.

- ^ Viene anche citata nel famoso film "Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino"

Bibliografia modifica

- 1a : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9365429/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9365429/

- Jean De Maleissye, Storia dei veleni. Da Socrate ai giorni nostri, Bologna, Odoya, 2008 ISBN 978-88-6288-019-0.

Altri progetti modifica

- Wikiquote contiene citazioni sulla stricnina

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «stricnina»

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla stricnina

Collegamenti esterni modifica

- (EN) strychnine, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 43811 · LCCN (EN) sh85129226 · GND (DE) 4183814-2 · BNF (FR) cb124428506 (data) · J9U (EN, HE) 987007541327705171 |

|---|