Cephalophorus brookei

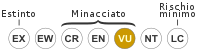

Il cefalofo di Brooke (Cephalophorus brookei (Thomas, 1903), precedentemente Cephalophus brookei) è una specie di cefalofo originaria dell'Africa occidentale. Si incontra piuttosto raramente ed è diffuso nell'Africa occidentale, dove abita le foreste pluviali tropicali di pianura. Di colore bruno dorato, è caratterizzato da un'ampia striscia centrale scura che corre lungo il dorso. Le informazioni sulle sue abitudini di vita sono molto scarse; la sua dieta è costituita da frutti e semi. Venne descritto nel 1903 e per tutto il XX secolo è stato considerato una sottospecie del cefalofo di Ogilby. È stato riconosciuto nuovamente come specie a sé solo a partire dal XXI secolo. Viene classificato come «specie vulnerabile» (Vulnerable) a causa della caccia intensiva cui è fatto oggetto.

| Cefalofo di Brooke | |

|---|---|

| |

| Stato di conservazione | |

Vulnerabile[1] | |

| Classificazione scientifica | |

| Dominio | Eukaryota |

| Regno | Animalia |

| Phylum | Chordata |

| Classe | Mammalia |

| Ordine | Artiodactyla |

| Famiglia | Bovidae |

| Sottofamiglia | Antilopinae |

| Tribù | Cephalophini |

| Genere | Cephalophorus |

| Specie | C. brookei |

| Nomenclatura binomiale | |

| Cephalophorus brookei (Thomas, 1903) | |

| Sinonimi | |

|

Cephalophus brookei | |

Descrizione

modificaAspetto

modificaIl cefalofo di Brooke è simile al cefalofo di Ogilby (Cephalophorus ogilbyi), con cui è strettamente imparentato. Presenta una lunghezza testa-tronco di 90-100 cm, una coda lunga 12 cm e un'altezza al garrese di circa 50 cm. Il peso varia tra 14 e 20 kg. Il manto è caratterizzato da una colorazione bruno dorato opaco, talvolta con una sfumatura rossastra. Il dorso è più vivacemente colorato delle parti inferiori, piuttosto chiare. Un'ampia striscia nera, larga da 2,7 a 6,6 cm, molto più pronunciata di quella del cefalofo di Ogilby, corre sul dorso lungo la linea mediana: di norma si restringe verso la parte posteriore e non raggiunge la base della coda. Le zampe presentano una colorazione simile a quella del dorso, anche se la loro superficie interna è leggermente più chiara, e non presentano macchie di colore più scuro come quelle del cefalofo di Ogilby. Il piede posteriore misura 19,5 cm di lunghezza. Sulla punta della coda c'è un ciuffo distinto di peli bianchi e neri. Sul collo si trova una zona di peli diretti in senso contrario, che può divenire larga circa 7,5-10 cm. Sulla fronte si forma un altro ciuffo di peli di colore da bruno-rossastro a ocra. Le orecchie, relativamente lunghe, misurano 8,8 cm. Entrambi i sessi sono dotati delle corna sporgenti all'indietro tipiche dei cefalofi. Quelle dei maschi misurano tra 5,1 e 9,3 cm, mentre quelle delle femmine, molto più corte, misurano in media 2,3 cm.[2][3][4][5]

Caratteristiche del cranio

modificaLa lunghezza massima del cranio è di 20,8 cm e la larghezza tra le arcate zigomatiche è di 8,8 cm. Il cranio è caratterizzato da un lungo rostro, tanto che la sola parte anteriore è lunga circa 11,5 cm. L'osso premascellare e l'osso nasale aderiscono per un lungo tratto, l'osso frontale è relativamente grande. Sorprendentemente mancano i rigonfiamenti prominenti nella zona della fronte che caratterizzano il cranio del cefalofo di Ogilby. La formula dentaria è: . La dentatura, come quella di tutti i bovidi, è composta da 32 denti. La fila dei denti superiori è lunga 5,7 cm.[3][4][5]

Distribuzione e habitat

modificaIl cefalofo di Brooke è diffuso nell'Africa occidentale. Il suo areale si estende dalla Sierra Leone ad ovest fino al fiume Volta, nel Ghana, ad est. La specie è stata osservata solo raramente. In Sierra Leone essa è documentata solo nel parco nazionale Outamba-Kilimi nel nord del Paese e a Lalehun nel sud-est. In Liberia la sua presenza è stata riscontrata nelle zone orientali e sud-orientali del Paese; in Costa d'Avorio vive nelle regioni sud-occidentali (parco nazionale Taï) e probabilmente è presente una popolazione anche nel sud-est del Paese. Anche in Ghana il cefalofo di Brooke è stato finora osservato solo nel sud e nel sud-ovest, ad esempio nelle riserve faunistiche di Bomfobiri e Owabi, mentre un'unica segnalazione nell'arco di 10 anni proviene dal parco nazionale Kakum. Le notizie riguardanti una segnalazione nella Guinea sud-orientale non sono ancora state confermate. Pertanto, è possibile affermare che l'areale del cefalofo di Brooke comprende le aree forestali dell'Africa occidentale (Upper Guinean forest block).[6] Questi animali prediligono le foreste pluviali tropicali umide di pianura, fino a 1000 m. Occasionalmente compaiono anche nelle foreste secondarie o nei terreni agricoli. La densità massima di popolazione è stimata in 2 individui per chilometro quadrato nelle aree con popolazioni più elevate. La popolazione totale non può quindi superare le 5000 unità.[4][5][1]

Biologia

modificaLe abitudini di vita del cefalofo di Brooke sono state oggetto di pochissimi studi. Come gli altri cefalofi conduce probabilmente un'esistenza solitaria ed è attivo durante il giorno. Un esemplare catturato in Liberia era attivo circa il 58% delle ore diurne, ma solo il 17% delle ore notturne. Le analisi dei contenuti stomacali effettuate nel parco nazionale Taï indicano che la dieta è composta per il 92% principalmente da frutta e semi e per il resto da fiori e parti vegetative di piante. Questi animali consumano particolarmente spesso rappresentanti della famiglia delle Caesalpinioidee, come Dialium, delle Faboidee, come Amphimas, o delle Myristicacee, come Coelocaryon. Mangiano inoltre anche parti di alberi di ebano, Nauclea o Scottelia.[6] Non abbiamo a disposizione informazioni sulla riproduzione; i giovani hanno il manto chiazzato.[4][5]

Tassonomia

modificaIl cefalofo di Brooke è una specie appartenente al genere Cephalophorus della famiglia Bovidae. All'interno dei Bovidae, questo genere forma, insieme ad altri cinque gruppi di specie, la tribù dei cefalofi (Cephalophini). I cefalofi comprendono principalmente rappresentanti dei bovidi di taglia medio-piccola e di corporatura compatta, endemici dell'Africa. Ad eccezione della silvicapra (Sylvicapra grimmia), che popola ambienti di savana, sono animali adattati agli habitat forestali.[7]

Il cefalofo di Brooke venne descritto per la prima volta da Oldfield Thomas nel 1903 a partire da due individui adulti di entrambi i sessi e un esemplare giovane provenienti dalla zona di Fanti vicino a Cape Coast in Ghana, area che costituisce la località tipo della specie. L'olotipo è rappresentato da un maschio adulto lungo circa 90 cm e alto al garrese 50 cm. Gli esemplari in questione furono acquisiti da Victor Brooke, al quale si riferisce l'epiteto specifico brookei.[2][9] Successivamente, suo figlio Douglas Brooke donò gli esemplari, insieme alla collezione di suo padre, al Museo di Storia Naturale di Londra. Thomas introdusse il cefalofo di Brooke come specie separata, ma lo considerò come una controparte continentale del cefalofo di Ogilby, che era già stato descritto da George Robert Waterhouse nel 1838[10] e a quel tempo si pensava vivesse solamente sull'isola di Bioko nel Golfo di Guinea.[2][11] Circa un decennio dopo, Ernst Schwarz identificò il cefalofo di Brooke come una sottospecie del cefalofo di Ogilby,[12] cosa che fu confermata da Jane St. Leger nel 1936.[13] Esso continuò per i successivi 60 anni ad essere considerato una sottospecie, il cui numero era stato nel frattempo portato a tre con la descrizione del cefalofo dalle zampe bianche ad opera di Peter Grubb nel 1978.[3] Fu solo nel passaggio dal XX al XXI secolo che il cefalofo di Brooke venne separato per la prima volta dal cefalofo di Ogilby.[14][15] In un lavoro di revisione della classificazione degli ungulati pubblicato nel 2011 da Colin Peter Groves e Peter Grubb anche il cefalofo dalle zampe bianche viene trattato come specie a sé.[16] Altri sistematici assegnano le due forme al cefalofo di Ogilby, pur indicando quest'ultimo come un complesso di specie che comprende tre specie allopatriche.[5][1]

Nella sua prima descrizione, Thomas chiamò il cefalofo di Brooke Cephalophus brookei. Includere i piccoli cefalofi nel genere Cephalophus era pratica relativamente comune, soprattutto nei secoli XIX e XX, e ne risultò un gruppo di specie abbastanza ampio e diversificato. Studi di genetica molecolare del 2001 rivelarono l'esistenza di tre linee evolutive distinte all'interno del genere: i cefalofi giganti, come il cefalofo di Jentink e il cefalofo dorsale, i cefalofi rossi dell'Africa occidentale, come il cefalofo di Peters, il cefalofo nero o il cefalofo di Ogilby, e i cefalofi rossi dell'Africa orientale, come il cefalofo rosso e il cefalofo di Harvey.[17] Questa divisione del genere Cephalophus venne confermata in linea di principio da studi successivi pubblicati nel 2012. In generale, il cefalofo di Brooke è considerato strettamente imparentato con il cefalofo di Ogilby e appartiene pertanto alla linea evolutiva dei cefalofi rossi dell'Africa occidentale. La separazione di questa linea evolutiva ebbe inizio nel Pliocene medio circa 3,7 milioni di anni fa. Gli stessi studi genetici dimostrarono anche che Sylvicapra è una specie sorella dei cefalofi giganti, indicando quindi che il genere Cephalophus doveva considerarsi parafiletico.[7] Si rivelò quindi necessario separare da Cephalophus i cefalofi rossi, per i quali Alexandre Hassanin propose il nome generico Cephalophorus nel 2012.[7][18][19] Dieci anni dopo, un team di scienziati guidato da Eva V. Bärmann, dopo aver aggiunto ulteriori prove a supporto, ha portato all'ufficializzazione del suggerimento.[20]

Conservazione

modificaIl cefalofo di Brooke è oggetto di una caccia intensa e parte della sua carne viene venduta nei mercati locali di bushmeat. Ulteriori minacce alla popolazione includono la distruzione delle foreste a causa del prelievo di legname o della conversione in terreni agricoli. Dal 2000, è stato registrato un calo della popolazione del 10%. La IUCN attualmente classifica la specie come «vulnerabile» (Vulnerable), ma potrebbe essere necessario inserirla in un livello di minaccia più elevato. È presente in diverse aree protette, come il parco nazionale Outamba-Kilimi in Sierra Leone, il parco nazionale Sapo in Liberia, il parco nazionale Taï in Costa d'Avorio e il parco nazionale Kakum in Ghana.[1]

Note

modifica- ^ a b c d (EN) IUCN SSC Antelope Specialist Group. 2016, Cephalophus ogilbyi ssp. brookei, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

- ^ a b c d Oldfield Thomas, A new duiker from West Africa, in Annals and Magazine of Natural History, vol. 7, n. 11, 1903, pp. 289-291.

- ^ a b c Peter Grubb, A new antelope from Gabon, in Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 62, n. 4, 1978, pp. 373-380.

- ^ a b c d Colin P. Groves e David M. Leslie Jr., Family Bovidae (Hollow-horned Ruminants), in Don E. Wilson e Russell A. Mittermeier (a cura di), Handbook of the Mammals of the World, Volume 2: Hooved Mammals, Barcellona, Lynx Edicions, 2011, pp. 765-766, ISBN 978-84-96553-77-4.

- ^ a b c d e Jonathan Kingdon, Cephalophus ogilbyi Ogilby's Duiker, in Jonathan Kingdon, David Happold, Michael Hoffmann, Thomas Butynski, Meredith Happold e Jan Kalina (a cura di), Mammals of Africa, Volume VI. Pigs, Hippopotamuses, Chevrotain, Giraffes, Deer and Bovids, Londra, Bloomsbury, 2013, pp. 272-275.

- ^ a b Helen Newing, Bushmeat hunting and management: implications of duiker ecology and interspecific competition, in Biodiversity and Conservation, vol. 10, n. 1, 2001, pp. 99-108.

- ^ a b c Anne R Johnston e Nicola M Anthony, A multi-locus species phylogeny of African forest duikers in the subfamily Cephalophinae: evidence for a recent radiation in the Pleistocene, in BMC Evolutionary Biology, vol. 12, 2012, p. 120.

- ^ Philip Lutley Sclater e Oldfield Thomas, The Book of Antelopes, Volume I, Londra, 1894-1900.

- ^ Bo Beolens, Michael Watkins e Michael Grayson, The Eponym Dictionary of Mammals, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 2009, p. 57, ISBN 978-0-8018-9304-9.

- ^ George Robert Waterhouse, On some new species of Mammalia from Fernando Po, in Proceedings of the Zoological Society, 1838, pp. 57-61.

- ^ Richard Lydekker, Catalogue of the ungulate mammals in the British Museum (Natural History), Volume II, Londra, 1914, pp. 84-85.

- ^ Ernst Schwarz, Notes on African ungulates, in Annals and Magazine of Natural History, vol. 8, n. 13, 1914, pp. 491-495.

- ^ J. St. Leger, A key to the species and subspecies of the subgenus Cephalophus, in Proceedings of the Zoological Society of London, 1936, pp. 209-228.

- ^ Fenton P. D. Cotterill, Species concepts and the real diversity of antelopes, in A. Plowman (a cura di), Ecology and Conservation of Mini-antelope: Proceedings of an International Symposium on Duiker and Dwarf Antelope in Africa, Fürth, 2003, pp. 59-118.

- ^ Peter Grubb: Genus Cephalophus. In: Don E. Wilson und DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4 ([1])

- ^ Colin Groves e Peter Grubb, Ungulate Taxonomy, Johns Hopkins University Press, 2011, pp. 272-273.

- ^ Bettine Jansen van Vuuren e Terence J. Robinson, Retrieval of Four Adaptive Lineages in Duiker Antelope: Evidence from Mitochondrial DNA Sequences and Fluorescencein Situ Hybridization, in Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 20, n. 3, 2001, pp. 409-425.

- ^ Alexandre Hassanin, Frédéric Delsuc, Anne Ropiquet, Catrin Hammer, Bettine Jansen van Vuuren, Conrad Matthee, Manuel Ruiz-Garcia, François Catzeflis, Veronika Areskoug, Trung Thanh Nguyen e Arnaud Couloux, Pattern and timing of diversification of Cetartiodactyla (Mammalia, Laurasiatheria), as revealed by a comprehensive analysis of mitochondrial genomes, in Comptes Rendus Palevol, vol. 335, 2012, pp. 32-50.

- ^ Colin Groves, Current taxonomy and diversity of crown ruminants above the species level, in Zitteliana, vol. 32, 2014, pp. 5-14, DOI:10.5282/ubm/epub.22382.

- ^ Eva V. Bärmann, Vera G. Fonseca, Kathrin Langen e Prince Kaleme, New insights into the taxonomy of duiker antelopes (Artiodactyla: Bovidae) from the eastern Democratic Republic of the Congo, with the formal description of a new genus, in Mammalian Biology, 2022, DOI:10.1007/s42991-022-00279-7.

Bibliografia

modifica- Colin P. Groves e David M. Leslie Jr., Family Bovidae (Hollow-horned Ruminants), in Don E. Wilson e Russell A. Mittermeier (a cura di), Handbook of the Mammals of the World, Volume 2: Hooved Mammals, Barcellona, Lynx Edicions, 2011, pp. 765-766, ISBN 978-84-96553-77-4.

- Jonathan Kingdon, Cephalophus ogilbyi Ogilby's Duiker, in Jonathan Kingdon, David Happold, Michael Hoffmann, Thomas Butynski, Meredith Happold e Jan Kalina (a cura di), Mammals of Africa, Volume VI. Pigs, Hippopotamuses, Chevrotain, Giraffes, Deer and Bovids, Londra, Bloomsbury, 2013, pp. 272-275.

Altri progetti

modifica- Wikispecies contiene informazioni su Cephalophus brookei